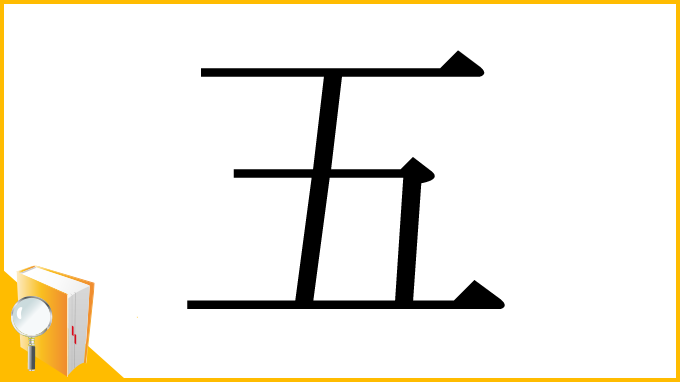

漢字「五」について

ふりがな表示

目次

【】五とは?

五は、数の五つ / 五回などの意味を持つ漢字です。

部首は二部に属し、画数は4画、習う学年は小学校1年生、漢字検定の級は10級です。

読み方には、ゴ / いつ / いつ(つ)などがあります。

「五」の書体

- 明朝体

- 教科書体

- 教科書体(筆順)

- ゴシック体

- 楷書体

- 行書体

- 草書体

- 隷書体

- 篆書体

クリップボードにコピーしました

NEW漢字練習帳

異体字

異体字とは

異体字とは同じ意味・読み方を持つ字体の異なる字のことです。

※ 「万」-「萬」 「竜」-「龍」 「国」-「國」 など

→異体字とは

文字コード

| Unicode | U+4E94 |

|---|---|

| JIS X 0213 | 1-24-62(面区点番号) |

| Shift_JIS-2004 | 8CDC |

| MJ文字図形名 | MJ006444 |

| MJ056822 | |

| 戸籍統一文字番号 | 003110(MJ006444) |

| 000230(MJ056822) | |

| 住基ネット統一文字コード | J+4E94(MJ006444) |

※文字図形(MJ文字図形名)が複数あるため、戸籍統一文字番号・住基ネット統一文字コード欄にはそれぞれに対応するものをカッコ()で表示しています。

検字番号

検字番号とは

検字番号とは、辞書内での漢字の掲載位置を示す番号です。

先頭の字から順に番号が振られているため、検字番号が小さければ前方のページ、検字番号が大きければ後方のページに掲載されていることが分かるため、目的の漢字が掲載されたページにたどり着く上で役立ちます。

検字番号は「漢字番号」「親字番号」などとも呼ばれます。

| 大漢和辞典 | 257 |

|---|---|

| 日本語漢字辞典 | 141 |

| 新大字典 | 16 |

| 221 | |

| 大字源 | 88 |

| 大漢語林 | 121 |

漢字構成

「五」を含む漢字

常用漢字表付表の語

五月(さつき)

五月雨(さみだれ)

…中学校で習う語

人名読み・名のり(名前での読み)

- い

- いず

- かず

- ゆき

「五」を含む名前

「五」を含む名前を全て見る「五」を含む名字

「五」を含む名字を全て見る「五」を含む地名

「五」を含む地名を全て見る「五」を含む言葉・熟語

「五」を含む四字熟語

- 一五一十(いちごいちじゅう)

- 一発五豝(いっぱつごは)

- 陰陽五行(いんようごぎょう)

- 九寸五分(くすんごぶ)

- 五蘊皆空(ごうんかいくう)

- 五蘊盛苦(ごうんじょうく)

- 五陰盛苦(ごおんじょうく)

- 五角六張(ごかくろくちょう)

- 五行相剋(ごぎょうそうこく)

- 五行相生(ごぎょうそうしょう)

- 五行並下(ごぎょうへいか)

- 五穀豊穣(ごこくほうじょう)

- 五山十刹(ござんじっせつ)

- 五色霜林(ごしきのそうりん)

- 五趣生死(ごしゅしょうじ)

- 五障三従(ごしょうさんじゅう)

- 五十知命(ごじゅうちめい)

- 五盛陰苦(ごじょうおんく)

- 五濁悪世(ごじょくあくせ)

- 五臓六腑(ごぞうろっぷ)

- 五体投地(ごたいとうち)

- 五風十雨(ごふうじゅうう)

- 五分五分(ごぶごぶ)

- 五方雑処(ごほうざっしょ)

- 五里霧中(ごりむちゅう)

- 五倫五常(ごりんごじょう)

- 五倫十起(ごりんじっき)

- 三綱五常(さんこうごじょう)

- 三三五五(さんさんごご)

- 三令五申(さんれいごしん)

「五」を含むことわざ

- 会えば五厘の損がゆく(あえばごりんのそんがゆく)

- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)

- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)

- 一升の餅に五升の取り粉(いっしょうのもちにごしょうのとりこ)

- 一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)

- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)

- 男は二十五の暁まで育つ(おとこはにじゅうごのあかつきまでそだつ)

- 堪忍五両、思案十両(かんにんごりょう、しあんじゅうりょう)

- 堪忍五両、負けて三両(かんにんごりょう、まけてさんりょう)

- 御意見五両、堪忍十両(ごいけんごりょう、かんにんじゅうりょう)

- 五指に余る(ごしにあまる)

- 五指に入る(ごしにはいる)

- 五指のこもごも弾くは捲手の一挃に若かず(ごしのこもごもはじくはけんしゅのいっちつにしかず)

- 五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)

- 五十にして天命を知る(ごじゅうにしててんめいをしる)

- 五重の塔も下から組む(ごじゅうのとうもしたからくむ)

- 五臓六腑に沁みわたる(ごぞうろっぷにしみわたる)

- 五斗米のために腰を折る(ごとべいのためにこしをおる)

- 五本の指に入る(ごほんのゆびにはいる)

- 五両で帯買うて三両で絎ける(ごりょうでおびこうてさんりょうでくける)

- 三五の十八(さんごのじゅうはち)

- 三寸の舌に五尺の身を亡ぼす(さんずんのしたにごしゃくのみをほろぼす)

- 四十肩に五十腕(しじゅうかたにごじゅううで)

- 七十五日は金の手洗い(しちじゅうごにちはかねのてあらい)

- 四の五の言う(しのごのいう)

- 人生僅か五十年(じんせいわずかごじゅうねん)

- 千石万石も米五合(せんごくまんごくもこめごごう)

- 総領の十五は貧乏の世盛り(そうりょうのじゅうごはびんぼうのよざかり)

- 手酌五合、髱一升(てじゃくごごう、たぼいっしょう)

- 十で神童、十五で才子、二十過ぎれば只の人(とおでしんどう、じゅうごでさいし、はたちすぎればただのひと)